『予防運動学びの場』賛助会員割引講座

一般社団法人日本ヘルスファウンデーション協会では、『予防』を中心に据え、運動指導者の皆様に役立つ講座やワークショップを数多く開催しています。幅広い知識を得て指導にお役立てください。

また、当協会の発行する資格、「脚の長さコーディネーター」「予防運動アドバイザー」も特別割引でご受講いただけます。

資格の内容につきましては、「脚の長さコーディネーター」「予防運動アドバイザー」をご確認ください。

予防運動学びの場 オンラインワークショップ

[オンラインWS]

運動指導に活かす、近視予防の基礎知識

2024年3月22日(金) 19:30PM-

講師:山本 卓 先生

講演回数200回を超える人気講師がお伝えする、運動指導者が知っておきたい『近視予防』の知識とエクササイズ!

スポーツは身体能力や運動能力だけでなく、正確な視覚情報が鍵!

高品質なプレーに優れた視覚が不可欠であり、スポーツのパフォーマンス向上には見る力が鍵となります。視力エクササイズと体力トレーニングを総合して行うことで、視覚と身体機能の結びつきを高め、集中力やパフォーマンスの向上に繋がる可能性があります。また、目の適切なケアを行うことはスポーツだけでなく、日常生活においても健康維持と安全性を確保する上で重要です。

マインドフルネス入門

〜心理学的メカニズムから実践のコツまで〜

2024年5月26日(日) 10:30AM-AM12:00

講師:湯川 進太郎 先生

大注目講座!

白鴎大学教授・心理学博士の湯川進太郎先生によるマインドフルネス講座

マインドフルネスは、現在の瞬間に意識を集中し、過去や未来の心の浮かび上がりから離れることで、心を穏やかな状態に整える手法です。この瞑想法は、心身の健康と幸福感を高めるとされ、日常生活のあらゆる場面で応用することができます。

講座では、マインドフルネスの心理学的な仕組みやその効果について解説し、具体的なトレーニング方法や瞑想の手法、成功のコツについてもお伝えしていきます。

実践講座で学ぶ、足部機能と靴の選び方

2024年6月24日(月) 19:00PM-20:30PM

講師:荻野 敦子 先生

どんなに値段が高くて高機能な靴でも、その履き方は台無し?!

運動指導者は絶対に知っておくべき足の機能と、正しい靴の選び方、紐の結び方をマスターする講座です。

靴の選び方や履き方がわかることで、「ああ、これが正しいんだ!」と納得感を得られるでしょう。

足に起因する問題は身体全体のトラブルに及ぶ可能性があります。靴が原因のトラブルを未然に防ぐことができ、膝や腰の痛みを軽減できる場合もあります。

この講座は、足の機能について学習し、靴の選び方や履き方の基準を理解することで、同じ靴でも違った履き心地を体感することができる実践講座です。

手のこわばりとしびれのセルフケア

– 手根管症候群と腱鞘炎の予防と対策-

2024年7月29日(月) 19:00AM-20:30PM

講師:阿部 幸一郎 先生

ハンドセラピィの権威が解説。

ウイメンズヘルス、シニアの方や出産前後の方の運動指導に携わる方や、手に違和感を感じる方は必見の講座です!

生活にも影響する、手のしびれやこわばり。

女性の方は特に注意が必要な「手根管症候群(しゅこんかんしょうこうぐん)」や「腱鞘炎(けんしょうえん)」の予防法と対策を学びましょう。

手のこわばりとしびれのセルフケア

– 手根管症候群と腱鞘炎の予防と対策-

2024年7月29日(月) 19:00AM-20:30PM

講師:阿部 幸一郎 先生

ハンドセラピィの権威が解説。

ウイメンズヘルス、シニアの方や出産前後の方の運動指導に携わる方や、手に違和感を感じる方は必見の講座です!

生活にも影響する、手のしびれやこわばり。

女性の方は特に注意が必要な「手根管症候群(しゅこんかんしょうこうぐん)」や「腱鞘炎(けんしょうえん)」の予防法と対策を学びましょう。

肩こりの未病ケア

– 東洋医学ベースの包括的アプローチ –

2024年10月21日(月) 19:00PM-20:30PM

講師:石垣 英俊 先生

多くの雑誌やメディアでも紹介されている手ぬぐいにボールをくるんでセルフマッサージする『手ぬぐいボール健康法』もご体験いただけます!

肩こりに悩んでいる方や、運動しているのに肩こりが改善しない方、肩こりの原因がわからない方など、幅広い方々に有益な内容です。

この講座では、東洋医学の視点から肩こりの原因とそのメカニズムを経絡や解剖学的観点から解説し、効果的なアプローチ法を紹介します。

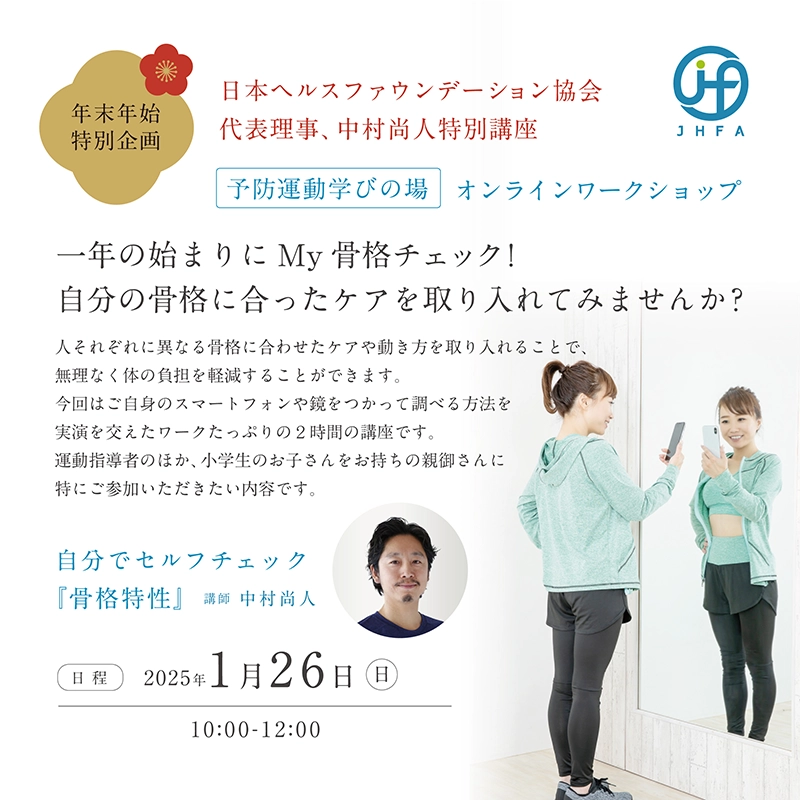

<新春特別講座>

– 自分でセルフチェック『骨格特性』 –

2025年1月26日(日) 10:00AM-12:00AM

講師:中村 尚人 先生(日本ヘルスファウンデーション協会代表理事)

人それぞれ異なる骨格特性に注目した新しいアプローチ!

顔がそれぞれ違うように、骨格にも個性があります。しかし、巷で「正常」とされる基準は平均値を元にしているため、自分の骨格に合わない動きや姿勢を押し付けられてしまうことも少なくありません。

例えば、「内股は修正すべき」とされることが多いですが、実は内股の骨格特性を持つ方にとって、それが自然な状態である場合もあります。このような無理な矯正は、かえって身体に負担や障害を引き起こす原因になるのです。

この講座では、骨格特性の重要性を学び、スマホや姿見を使った簡単なセルフチェック方法を習得していただけます。ぜひ、骨格特性を活かした身体ケアを学び、新しい年をより健康的に迎えましょう!

メンタルヘルス「ポジティブの落とし穴」

– 心のエネルギー不足と、うつ病を知る –

2025年3月26日(水) 19:00PM-20:30PM

講師:坂本 美紀 先生

あなたは「自分は『うつ』にならない」と思っていませんか?

特に元気でポジティブな方ほど注意が必要です!

うつ病は「心のエネルギーが低下している状態」。気分の落ち込みだけでなく、発症の初期段階では身体に様々な症状が現れますが、この段階を見逃してしまうと、行動の異常へと発展してしまう恐れがあります。

本人が気づかなくても、周囲の人がいち早く気づくことで、早期発見・早期治療につなげることが可能です。この講座では、うつ病について正しく理解し、周囲が適切に対応できる力を身につけることを目的としています。

「エイジポジティブ」ヘアケア講座

– マイナス10歳を叶える習慣 –

2025年4月16日(水) 19:00PM-20:30PM

講師:鶴田 光輝 先生

美しく年齢を重ねる方法を伝授!

老化をポジティブに受け入れ、輝き続けるためのヘアケア講座です!

老化を遅らせることは、可能だと思いますか?

実は、美容業界では、老化の約75%は遅らせることができると言われています。私たちは日々、多くのお客様の美しさを引き出すお手伝いをしていますが、どんなに優れた施術をしても、時間の流れ=老化だけは止めることができません。しかし、老化は決してネガティブなものではありません。

「エイジビューティー」という考え方のもと、ボディポジティブと同じように「エイジポジティブ」と捉え、年齢を重ねる美しさを楽しむことが大切です。日常生活で実践できるヘアケア方法をご紹介します。

フィットネスの現場から、

未来の健康を支えるために——。

2025年6月16日(月) 19:00PM-20:30PM

講師:二階堂 暁 先生

日々行っているピラティスやヨガなどの運動指導は、

将来の心臓疾患予防にも深く関わっています。

厚生労働省の発表によれば、日本人の死因の第2位は「循環器病(脳卒中や心疾患)」です。

さらに、がんよりも循環器病の方が、長期的な介護が必要となる主な原因として多く挙げられており、これは今、日本社会が直面している大きな健康課題の一つとなっています。

運動を基軸とした健康増進活動は、心疾患をはじめとするさまざまな生活習慣病に対して、極めて重要な役割を果たします。

また、「高血圧や糖尿病と診断された方には、どのような運動が適しているのか?」「負荷のレベルは?」など、日々のレッスンでの疑問を、医師・二階堂暁先生に直接質問できる貴重な機会でもあります。ぜひ、この機会にご参加ください。

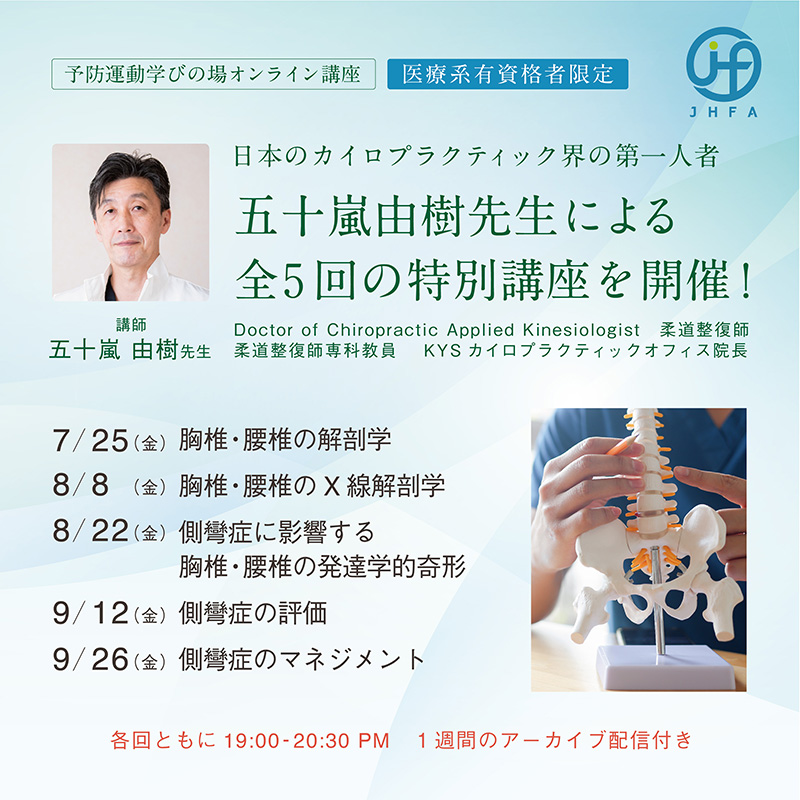

日本のカイロプラクティック界を牽引する

五十嵐 由樹先生による特別講座(全5回)を開催!

【第1回】胸椎・腰椎の解剖学

【第2回】胸椎・腰椎のX線解剖学

【第3回】側彎症に影響する胸椎・腰椎の発達学的奇形

【第4回】側彎症の評価

【第5回】側彎症のマネジメント

※本講座は医療系有資格者限定講座となります。

【講師】五十嵐 由樹先生

Doctor of Chiropractic Applied Kinesiologist 柔道整復師 柔道整復師専科教員

• 米国National College of Chiropractic 卒

• 豪州RMIT大学日本校講師

• 豪州Murdoch大学客員上級講師

• 米国Carrick Instituteカイロプラクティック神経学卒後教育課程公認講師

• 山野医療専門学校 専科教員

• KIZUカイロプラクティック日本橋本院テクニカルマネージャー

• KYSカイロプラクティックオフィス院長

【第1回】胸椎・腰椎の解剖学

2025年7月25日(金) 19:00PM-20:30PM

平面X線画像から骨格構造を正しく理解するためには、立体的な肉眼解剖学の知識が不可欠です。

本講義はシリーズの導入として、日本ではあまり取り扱われることの少ない「脊柱」、特に腰椎に焦点を当て、正常解剖学および機能解剖学への理解を深めていきます。

将来的にX線画像上での解剖を正確に読み解くための基礎となる内容です。

【第2回】胸椎・腰椎のX線解剖学

2025年8月8日(金) 19:00PM-20:30PM

同じ構造であっても、立体的な評価と平面的な評価では、視覚的な捉え方に大きな違いがあります。

第1回目の講義で扱った肉眼的解剖学と照らし合わせながら、平面X線上で確認できる正常な解剖学的構造を正しく理解していなければ、臨床において重要な異常所見を的確に見つけ出すことはできません。

今回の講義では、X線画像上で確認できる胸椎および腰椎の詳細な解剖学を、正確に理解することを目指します。

【第3回】側彎症に影響する胸椎・腰椎の発達学的奇形

2025年8月22日(金) 19:00PM-20:30PM

本講座では、脊柱に見られる発達学的奇形のうち、側彎症に大きく関与する代表的な奇形とその特徴について、ご解説いただきます。

特に、胸椎・腰椎に起こりやすい奇形は、構造的側彎症の有無を判断する上で極めて重要なポイントとなります。

本講座では、それらの奇形が体表にどのような変化をもたらすかといった臨床現場で役立つ観察所見についても詳しくご教示いただきます。

側彎症の評価・理解をより深めたい方にとって、非常に実践的かつ有意義な内容となっております。ぜひご受講ください。

詳細・お申し込み

【第4回】側彎症の評価

2025年9月12日(金) 19:00PM-20:30PM

側弯症の進行を予防するためには、的確で客観的な評価技術の習得が不可欠です。

第4回となる本講座「側彎症の評価」では、側弯症における身体所見と検査法について解説します。

臨床現場で見落としがちな体表所見の意味や観察ポイント、さらにX線評価における数値の読み方を体系的に学びます。

側弯症の重症度や変化を客観的かつ定量的に把握する力を身につけていきましょう。

触診や視診で確認すべきポイントに加え、X線画像の基準線を用いた側弯症の重症度評価について詳しく解説します。

【第5回】側彎症のマネジメント

2025年9月26日(金) 19:00PM-20:30PM

特定の評価結果にとらわれず、多角的な視点で症例を捉え、より持続的で実践的な介入や指導を。

側彎症のマネジメントには多様な理論や実践方法が存在しており、それぞれの概念や背景に触れることが重要です。

本記事では、側弯症の評価をもとに、カイロプラクティックの視点からみた治療法や運動療法の考え方に焦点を当てます。そして、それをどのように適切なマネジメントにつなげるかについて、実践的な知識とヒントをご紹介します。

研究の基本・AIを活用した研究法の紹介

2025年12月15日(月) 19:00PM-20:30PM

講師:柴橋 広智先生

研究もスマートに。AIで効率化と精度向上を習得

研究を進める上で欠かせない基本的なステップを整理し、研究計画の立案からデータ収集・分析、論文作成までの流れをわかりやすく解説。さらに、近年急速に発展しているAIを活用した研究手法を紹介し、文献検索の効率化、データ解析の補助、文章校正や図表作成など、実際の活用例を紹介します。

研究の基本的な進め方を体系的に学ぶとともに、AIを取り入れた新しい研究アプローチを習得できます。効率的な情報収集、統計解析の自動化、英語論文執筆のサポートなど、AI活用スキルを身につけましょう。

人類進化の負の遺産

2026年1月16日(金) 19:00PM-20:30PM

講師:奈良 貴史先生

直立二足歩行の獲得。

人類の進化がもたらした“負の遺産

脳貧血、肩こり、腰痛、椎間板ヘルニア、膝関節症、そして誤嚥性肺炎や難産――。

人類が「ヒトらしい姿」を獲得する過程で抱えた、進化の負の遺産ともいえます。

身体構造の成り立ちから、疾患の背景にある“必然”を読み解いていきます。

本講座では、『誤嚥性肺炎』や『難産』といった臨床現場でも身近な疾患を通して、「ヒトがなぜこのような身体構造を持つに至ったのか」を学び、現場における新たな理解と洞察を深めましょう。

運動指導者が知るべき、

姿勢と咬合との関係

2026年2月9日(月) 19:00PM-20:30PM

講師:清水 敦先生

噛み合わせで変わる全身バランス

運動指導に活かす、新しいアプローチ。

伵合(噛み合わせ)は歯科領域でも理解が難しい分野ですが、口腔内だけを見ても解決にはつながりません。バランスに着目し、側弯症患者へのスプリント療法による改善例や、清水歯科医院での実際の顎育成による不良姿勢改善症例を通じて、頭蓋の歪みとその変化を解説します。

本講座では、頭位姿勢や猫背・巻き肩などと咬合の関係を理解し、運動指導に活かす方法を学びます。また、脊柱だけでなく骨盤や頭蓋骨も意識した全身のバランスを考慮した指導のヒントや、余計な食いしばりを防ぐ工夫、さらに骨の整復術を取り入れた連動性を意識した運動指導の視点をご紹介します。

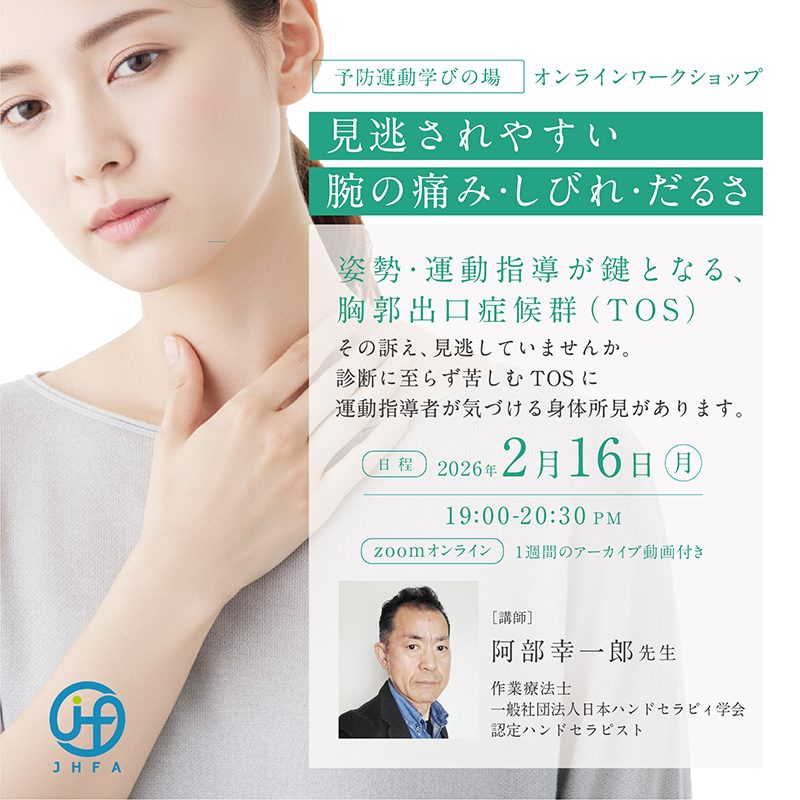

見逃されやすい腕の痛み・しびれ・だるさ

– 姿勢・運動指導が鍵となる、胸郭出口症候群(TOS)-

2026年2月16日(月) 19:00PM-20:30PM

講師:阿部 幸一郎 先生

その訴え、見逃していませんか。

診断に至らず苦しむTOSに、運動指導者が気づける身体所見があります

腕のしびれや痛み、脱力感、握力低下。

頚や背部の痛みや強いこり。さらに、めまいや耳鳴り、慢性的な倦怠感――。

多くのTOSはリハビリテーションによって症状が緩解すると報告されています。運動指導者がTOSを知り気づいてあげられること。その気づきが、対象者の生活の質を大きく変える第一歩になります。また指導中の症状悪化に対しても、根拠をもって対応できる判断力を身につけましょう。

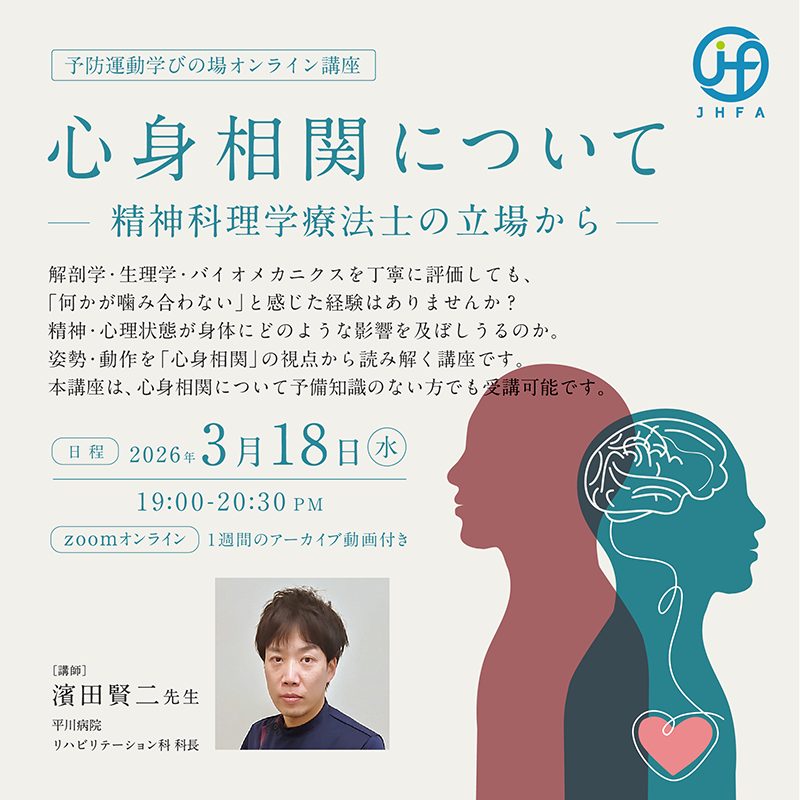

心身相関について

– 精神科理学療法の現場から –

2026年3月18日(水)19:00PM-20:30PM

講師:濱田 賢二 先生

評価や運動指導を重ねても改善しない不調や姿勢の崩れ。

その原因は、筋や関節ではなく「心」にあるかもしれません。

本講座では、既存の研究知見や精神疾患の特徴、発達特性、さらに臨床現場での実体験をもとに、心と身体の相関関係を総合的に捉え、わかりやすく解説します。精神疾患や発達特性にみられる傾向を手がかりに、「なぜこのような身体反応や動きが起こりやすいのか」「その背景には何が考えられるのか」を学び、理解を深めていきます。

これらの視点を通して、運動指導の現場において、より安全で相手に配慮した関わりへとつなげることを目指します。なお、本講座は「心身相関」について予備知識のない方でも受講可能です。

今後の開催予定

アセスメント力向上ブラッシュアップ練習会

この研修は、認定資格を取得された皆さまが、現場で求められる実践的なアセスメント力をさらに高め、多種多様なクライアントに対応するための継続学習の場として設計されています。

研修の目的

認定資格取得後のさらなる実践力向上を目指し、アセスメント技術の質を高めます。

実技ワーク中心の形式で、評価の再現性と応用力の向上を図ります。

研修内容

(全5項目・実技ワーク中心)各項目3時間で、現場で即活用できるアセスメント技術をブラッシュアップします。

【A】触診技術の確認と精度向上

全身の骨指標の触診の確認と精度向上を図ります。

【B】骨格特性の評価/測定精度向上

骨格特性の測定と評価(前捻角、斜頭、胸郭、腸骨回旋偏位、脚長差、側弯など)、アライメント評価と骨格特性の関連性の確認を行います。(【A】と【B】は基本的にセットで実施します。)

【C】歩きの分析

評価結果と歩きの関係性の理解、実践的な歩行分析スキルを磨きます。

【D】バランス(平衡機能)

バランス機能検査の実施と、姿勢制御とのつながりについて学びます。

【E】問診(習慣やスポーツ、仕事)

問診からクライアントの習慣、スポーツ、仕事などから原因を紐解く技術を習得します。

◆対象となる方

*以下のいずれかの資格を保有されている方を対象とします。

・脚の長さコーディネーター

・予防運動アドバイザー

・予防姿勢アドバイザー

・ファンクショナルローラーピラティス ミドルインストラクター以上

・メディカル側弯トレーニング認定トレーナー

・3A’sアセスメント受講者

・バランスロッカーマスタートレーナー